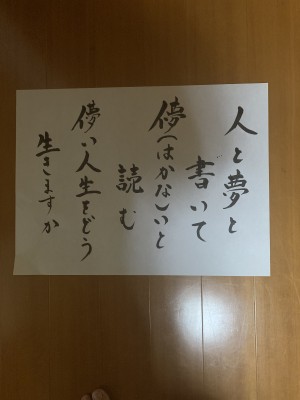

一切皆苦(いっさいかいく)と読みます。お釈迦様の言葉であり、文字通り読みます「世の中の全ては苦しみである」となります。苦しい時に発する言葉で、最後が「い」で終わる言葉があります。「つらい」「悲しい」「寂しい」「やるせない」「むなしい」「はかない」「苦しい」陰性感情の言葉はたくさんあります。その反対に陽性感情の言葉は「うれしい」「楽しい」・・・・とわずかしか思い浮かびません。

言葉一つと取り上げてみても、いかに陰性感情の言葉が多いか、やはり人生苦しみの方が多いといえます。しかし、仏教の苦しみとは「何事も思い通りにならない」という苦しみであります。それを受け入れる、「拝受」することが苦しみから解放されるすべなのです。

物事をあきらかにみつめていく。諦める事です。どうにもならない事をどうにかしょうとするから、苦を背負ってしまう。ありのままをしっかりと見つめていく。今まで自分に向かっていたベクトルを他者に向けていきましょう。

腰塚勇人氏の五つの誓いの詩です。

1.口は人を励ます言葉や感謝の言葉を言うために使おう。

2.耳は人の言葉を最後まで聴いてあげるために使おう。

3.目は人のよいところを見るために使おう。

4.手足は人を助けるために使おう。

5.心は人の痛みがわかるために使おう。

苦しい時はシクシク泣く 楽しい時はハッハッと笑う。

シクは数字に表すと、4と9 ハッハッは数字に表すと8と8

4×9=36 8×8=64 36+64=100

よくよく考えたなら 苦しみは36% 楽しみは64%であります。

楽しみが多い人生と受け取ってまいりましょう。