「供養の心」という詩がございます。

ご紹介させて頂きます。来月はお盆です。居心地のよさは誰もが望むことであります。

施すことの大切さを今一度考えてみたいものです。

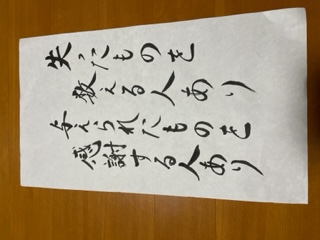

『供養の心』

人が笑顔で接してくれる はげましの声をかけてくれる 私の事を思ってくれる

こんな時 人は誰でも居心地のよさを感じる 子供も大人も 男も女も

人は誰でも居心地のよさを求める だから 人に居心地のよさを施せば

人に喜びと生きる勇気が生まれる そして 人に居心地のよさを施していると

いつの間にか 人からも施しをうけて 自分も居心地がよくなる

生きている人だけでなく 仏さまや亡くなった方にも 居心地のよさを施そう

きらきらと明かりを供え 美しい花を供え 手を合わせてご供養していると

仏さまのお顔が ほほえんでいるように見えてくる 亡くなった方が

微笑んでいるように思えてくる いつの間にか 自分が何か大きなもののふところに

抱かれているように思えてくる とても居心地がよくなる

居心地のよさを施せる人になるには お念仏をとなえるのがいい

まず お腹の底から声を出して 自分の気持ちをはき出すように お念仏をとなえよう

声を出し 気持ちをはき出していると やがて 心の中がからっぽになる

心の中がからっぽになったら さらにお念仏をとなえよう

仏さまのやさしいまなざしを見つめ 仏さまのかぎりない智慧を思い

仏さまのかぎりない慈悲を思い 仏さまのみ前に 身も心もひれふす思いで

お念仏をとなえていると 自分では気がつかないうちに からっぽになった心の中に

仏さまがすうーっと入ってきて 智慧と慈悲というお土産を 置いていって下さる

いつか気がついてみると 人に居心地のよさを施せる人になっている

人からの施しも 気持ちよく受けられる人になっている

幸せな気持ちが だんだん大きくふくらんでくる そのような境地に入れば

この世もあの世も 間違いなく 幸せでいられるに違いない