天下和順 日月清明 風雨以時 災厲不起 國豊民安 兵戈無用 崇徳興仁 務修禮讓

(テンゲワジュン ニチガッショウミョウ フウウイジ サイレイフキ コクブミンナン

ヒョウガムユウ シュトクコウニン ムシュライジョウ)

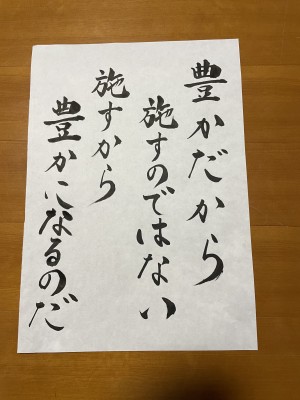

上記偈文は浄土三部経の『無量寿経』の中の祝聖文(シュクショウモン)といい、意味するところは、「天下は太平であり、日と月は清らかに明るく照らし、風と雨も時に応じ、災害と疫病も起きず、国は豊かに人々は安らかに過ごし、兵や武器を用いる争いごともなく、人々は徳を崇め仁を尊び、努めて礼儀と謙譲の道を修めます」世の中が平和で、人民は安穏であるようにと願い唱える偈文であります。【浄土宗大辞典】

お釈迦様のお言葉であり、世界人類皆の願いでもあります。しかし、歴史を振り返ってみても争いごとは絶えなく、今もウクライナで戦争は起っています。未来に向かって同じ過ちを繰り返しています。

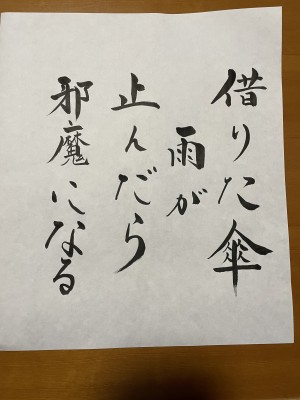

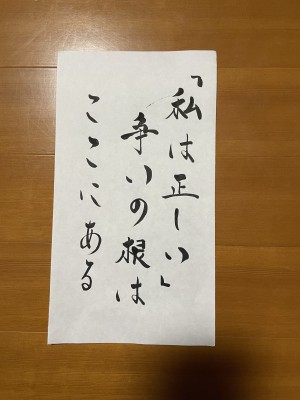

今月の掲示伝道は、「私は正しい」争いの根はここにある。

私は正しいと思う心があるから争うのでしょう。宗教では「懺悔」という言葉があります。

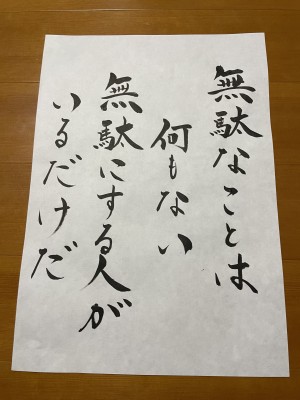

生きとし生ける物の中で、「懺悔」するのは人間だけでしょう。日々自分を見つめ直し我が身を反省することがとても大切であります。

賢くなることを教える世の中で、自らの愚かさに気づかせてくれる教えが仏法であります。

どうぞ、み仏様に手を合わせ、お念仏をお称えしてまいりましょう。合掌